2008/3/8

上空高く飛んだときの視認性を良くしようと、キャノピーに色を塗りました。

100円ショップで買ったアクリル塗料を使いました。筆も100円です。

直線の部分はマスキングテープを貼って、塗料がはみださないようにしました。 1回塗りでは色が薄かったので、乾かしながら3回の重ね塗りをしました。 慣れてきたら、筆の跡もあまり目立たないように塗れるようになりました。

機体に取り付けて飛ばしたところ、上空での視認性は格段に良くなりました。 サングラスをつけていても見やすいです。 200円と少々の手間でとても飛ばしやすくなりましたので、大成功でした。

2008/2/17

今日は天気も良く風もあまりなかったので、今までと違う飛ばし方に挑戦しました。

ループ! (もどき)

本当は大きな円を描くように飛ばしたかったのですが、速度がでると緊張感が増すので

ほぼ止まった状態からアップ、背面、ピッチマイナス、戻ってピッチプラスと操作しました。

ところが、ピッチを反転させる途中で回転が落ちたため、大分高度が下がりました。

でもなんとか落とさずにループです。

スロットルカーブの設定は、ピッチ中立時にもう少し回転を高く保つように見直しが必要です。

緊張感はやはり相当なもので、ループの後でいつもの飛ばし方をしていたのですが、

カーブの途中で右親指が送信機のスティックからすっぽ抜けてあやういところでした。

高度があったので大事には至りませんでしたが、操作性についても少し考えておいたほうがよさそうです。

買ったときからとっておいた3Dシールを貼りました。

2008/2/2

だいぶ上空での八の字が思ったとおりにできるようになってきたので、

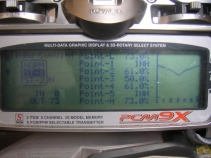

送信機の設定を少し見直しました。

Excelでスロットルとピッチを同じグラフに入れてみると、こんな感じです。 グレーの部分は実際の送信機ではINHですが、Excelでプロットさせるために 数値を計算させてあります。 図をクリックすると、ファイルをダウンロードできます。

私はNORMからST1へのモード切替スイッチの操作を地上で行っています。 理由は、単に機体が空に浮いている時にスイッチの操作をするのが苦手だからです。 NORMモードでスロットル約40%程度なら浮かないので、そのときにST1に切換えしまいます。 ST1のスロットル40%は、下方向に力がかかるようなピッチ角度なので、まだ浮きません。 ここでおもむろにスロットルを上げていくと、一瞬回転が下がった後に機体は ピューンと空に飛んでいきます。 ST1モードは背面でも浮かせられるような設定ですが、背面にしたことは まだありません...

2008/1/27

トラッキングチェックのための目印にちょうど良いテープを

100円ショップで売っているとMさんから教わったので、早速

買いました。厚みがとても薄いので、重さは気になりません。

粘着力も非常に強いほうだと思います。

私のメインローターは黒を基調に一部白なのですが、黒の部分は

テープをそのまま貼り付けてもわかりにくいので、下地として修正テープ

をくっつけた上に黄色のテープを貼り付けました。以前の修正テープを

剥がした跡が残っていて、少々汚いです...

実際にホバリングさせてみると、黄色がとても目だって見やすくなりました。

上空でも目立つようにできないかと、キャノピーにもテープを貼り付けてみました。 黄色はだめでしたが、ピンクはなかなか良い感じに目立ってくれました。

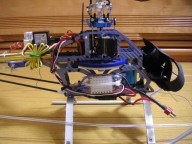

現状の全体像です。

2005年の12月にキットを購入しました。何も知らなかったので、

webで情報を集めながらこつこつと2ヶ月くらいかけて組み立てました。

それから大分パーツを替えましたので、当時のパーツで残っているのは何もありません。

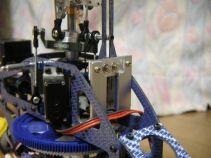

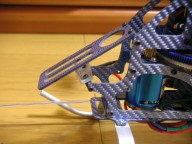

メインフレームです。

サーボがメインマストに対して120°の角度で並ぶタイプです。

バッテリーは、斜めに装着して、ゴムつきのマジックテープで固定します。

アルミアングルを切ってフレームにネジ止めして、斜めの角度を調整しています。

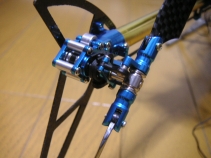

ヘッドまわりです。

いろいろなメーカーの部品の寄せ集めになってしまいました。

純正品との互換性もよくないので、そのうちに Align純正に統一したいと思っています。

上から見た写真で右側のローターグリップが黒く塗ってありますが、ローターと

グリップのペアがばらばらにならないようにするためです。

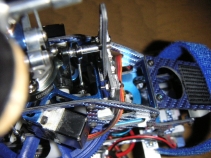

CORONA製 RD820 8ch(Dual Conversion) 受信機です。

ノイズに強いようで、テールサーボをデジタルサーボにしたことがあったのですが、

全く問題なく受信してくれました。ch7にはUBECからの電源を接続してあります。

アンテナ線が約1mもあります。72MHzの1/4波長の長さにしていると思われます。

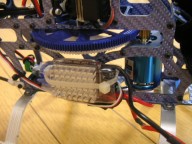

アンプです。

HOBBYWING製 Pentium-25にアルミの放熱器をつけてあります。

内蔵BECを使っていたときに発熱がひどかったのでつけたものなのです。

外付けBECにしてアンプの発熱はほとんど無くなっているので、

今はもう不要なのですが、取り外すのも面倒なのでそのままつけたままにしてあります。

バッテリーを接続するコネクタです。

Deans互換品を使っています。最大50Aまで流せるそうです。

バネの部分がへたってくると抜けやすくなることがあると聞きました。

アンプとバッテリーの間に、スイッチを入れてあります。

フレーム底面に固定してあり、このスイッチで電源のON/OFFを行うようにしています。

数十アンペアの電流を流しても大丈夫なものを選んでいます。

外付けのBECです。

HOBBYWING製です。スイッチング方式で 5V/3Aを連続供給できるものです。

スイッチングノイズの悪影響が受信機に出ないように、受信機からなるべく

遠くに配置してあります。

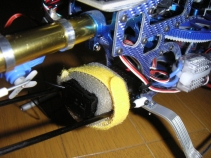

サーボです。

GWS製のNARO PLUS/BBを3個使っています。

フレームのサーボ取り付け穴が二つなのに、サーボの穴は一つだったので、

サーボを加工しています。もとの取り付け穴の部分は切り落として、

アルミアングルを削って穴あけして、エポキシ接着+ガラステープで巻いて

固定しています。このフレームはハイテックのHS56Bを想定していたと思いました。

テールサーボです。

WAYPOINTのW-060BBを使っています。

リンケージの取り付け位置は、一番内側です。

最初は外側にしていましたが、ハンチングが起きやすいようだったのでこの位置になりました。

純正キットに含まれていたジャイロです。

セッティングがあまいせいか、テールはぴたっと止まってくれません。

徐々にドリフトしていってしまうのですが、最近は指が勝手に補正するように動いています。

スキッドはアルミ材で自作しました。

ホバリング練習を始めた頃、純正のスキッドは激しい落下により折れてしまったので、

頑丈なものをと思って作りました。2mm厚10mm幅の板材と、6mmφのパイプを使っています。

横転しにくいように、幅も17cmほどあります。

ローターです。

純正の木製ローターです。バランスもとれていて使いやすいです。

モーターの写真を撮り忘れました...

今度、載せるようにします。Align純正 3550KVの物を使っています。

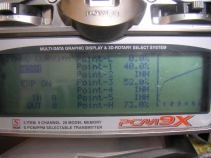

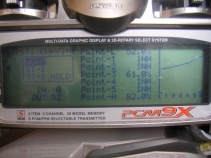

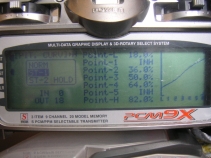

現在のピッチカーブとスロットルカーブの設定です。

フルハイのスティック位置でも、78%までしかモーターを回さない設定です。

パワーが出過ぎるので、まだそこまで回したことはありません。

フルハイにしたら、どんな飛び方をするのでしょうか。

先日、ジャイロの調子が悪くなったので、新しいジャイロを買いました。 ジャイロの調子は絶好調でしたが、こんどは受信機がおかしくなっていたようです。 モーターとアンプを切り離して送信機のスイッチを切って見ていると、 近くで飛ばしているヘリの動きに同期してサーボがピクついています。 一つ間をあけた隣接チャネルだったのですが、周波数選択度が悪くなっているのか 水晶自体の周波数がおかしくなっているのか、これでは危なくてだめです。 あー。なかなか思う存分飛ばすことができません。

PCMタイプの受信機を買いました。JR RS77Sです。 シンセサイザー方式なので、送信機が出力している周波数を見つけて 受信してくれます。クリスタルのことを考えなくてよくなります。 今までの受信機に比べると若干重たいです。 単体で写真をとらなかったので、TREXに実装したところです。

ついつい買ってしまったテールローターフルメタルアセンブリです。 今までのものはたまにドライブベルトが脇にずれてはさまることが あったのですが、これからはそのような心配がなくなりそうな作りです。

アンチローテーションブラケットの位置が合わなくて使えなかった スワッシュプレートを、なんとか使えるようにしました。 2mm厚のアルミ板を曲げたり削ったり穴あけしてネジ止めして、 やっとこさでした。 ちょうど、バッテリー受けを止めるネジ穴があまっていたので、 そこに固定しています。