2008.4.27

スケールボディを本体から取り外す映像です。

磁石で貼り付けるようにしたので、取り外すのは約20秒しかかかりません。

取り外し作業 mp4形式

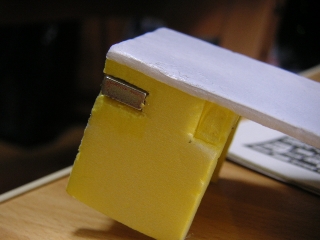

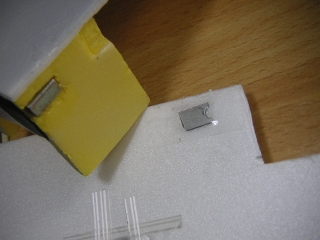

マジックテープの接合力が粘着テープよりも強く毎回はがれてしまうので、 別の方法を試してみました。 タイミング良く、壊れたブラシレスモーターの磁石を譲ってもらえたので、 これを使ってみました。 小さく割ってスチレンボードを削ったところにセメダインスーパーで貼り付けていきます。 対向側は切れなくなったカッターの刃を折って、こちらもセメダインスーパーで貼り付けました。 引き合う力がとても強かったので、カッターの刃の上からヒンジテープを貼り付けました。

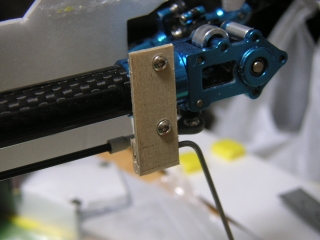

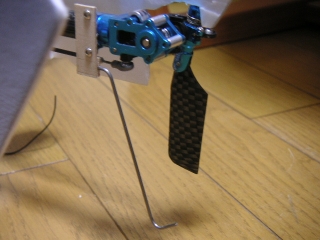

ついでに、純正のスタビライザーの代わりのローター破損防止用のピアノ線をつけました。 φ1.5mmのピアノ線を曲げて、ベニヤ板で挟んでネジ止めしました。 貧弱そうに見えますが、よほどのハードランディングでなければ、ちゃんとテールローターが 地面とぶつかるのを防いでくれそうです。

磁石で止めるようにしたほうがすきまが無くてすっきりとしています。 ホバリングとゆっくりした飛ばし方では接合強度的には全く問題無いようです。 上空で私ができる範囲の最高速度で飛ばしてみましたが、磁石の力が強力なようで はがれることはありませんでした。

少し上空で飛ばせることができるようになってきたのですが、ヘリが遠くに行くと どちらに傾いているかわかりにくいことがありました。 キャノピーに黄色を塗ってだいぶ改善されたのですが、更なる改善ということで ボディーを作ることにしました。

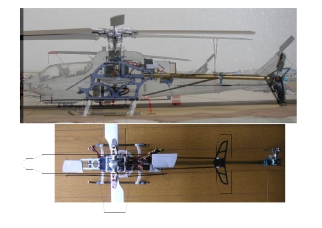

UH-1の時と同じように、写真を集めてメカの写真と重ねます。 これをしておくと、後の作業がとても楽になります。

AH-1はボディーの横幅が狭いので、これはT-REXのメカに現物合わせとすることにします。

うまい具合に、バッテリーを格納するスペースも十分にとれそうです。

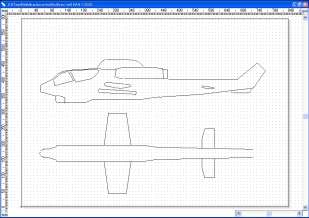

合成した写真をAR_CADで読み込み、ボディの輪郭をなぞっていきます。

印刷用に図面をA4サイズに分割したpdfファイルも用意しました。 AcrobatReaderが使える場合は、こちらの方が便利です。

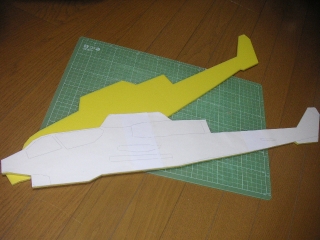

材料は100円ショップで買ったカラーボード(5mm厚スチレンボードです)と、画材屋さんで 買った3mm厚スチレンボードです。 AR_CADで作った輪郭をA4用紙に分割して印刷し、つなぎ目があうようにして貼り合わせます。 これを、カラーボードにのりで軽く貼り付けて固定してから、カッターで切り出していきます。 窓の部分は、紙の上からボールペンで強めにトレースして、スチレンボードが少しへこむくらいに 跡をつけておきます。

操縦席の部分と、メインマスト後方の部分は、カラーボードを切り貼りして、形を作りました。 この部分は自分でプラモデルの部品を作る感覚で作業をしています。

接着剤はホームセンターで買ったボンド発泡スチロール用です。貼り合わせる両面に薄く塗り、 だいたい乾いたころに押し付けると、ピタッとくっついてくれます。 ボディの側面は電池の交換や、しまっておくときにボディを外せるように、マジックテープを 使いました。これは100円ショップで売っていた粘着タイプのものです。必要な分を切って使います。

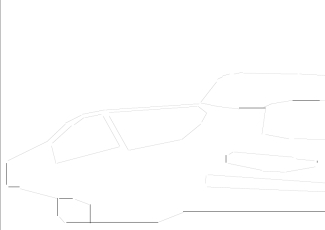

ボディを仮組したところと、メカにつけたところです。 メインギア、アンプと当たる部分は、穴をあけてあります。 テールローター部分も同じように切り抜きました。

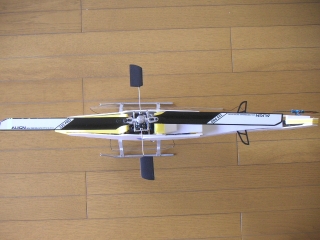

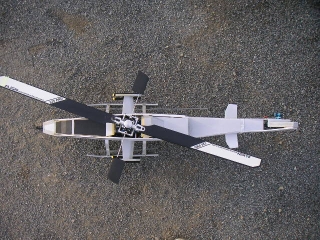

この時点で、どうも横幅が思った以上に太くなっていましたので、側面を3mm厚のスチレンボードで 作り直しました。 スマートになって良い感じです。 上から見ると、AH-1の特徴的なボディーの感じが良く出ています。

重さは約40g。だいぶ軽くできました。

スチレンボードの白と黄色ではあんまりなので、色を塗りました。 ホームセンターで買った水性のスプレー。都合のよいことに、標準の半分のサイズのもので 薄い灰色の物がありました。 窓の部分の黒は、100円ショップのアクリル絵の具です。

各パーツに色を塗ったところと、メカに取り付けたところです。

色を塗ったら10g増えました。

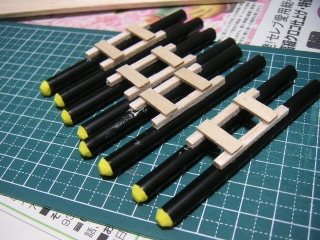

スーパーコブラらしく見えるように、AGM-114:ヘルファイアと、M197:ガトリング砲を用意しました。

AGM-114は、焼き鳥用の竹串をバルサ材を芯にして接着し、外側をマスキングテープで巻きました。 色は前述のアクリル絵の具です。 GPクリアを少し塗って本体との角度を決めて差し込んであります。 M197は、都合の良いことに黒のストローを100円ショップで見つけたので、これを使いました。 先端部はスチレンボードを差し込んで、カッターで少し丸みがでるように切ってあります。 取り付け部は、バルサ材と1.2mmベニヤ板です。ストローとの接着は、GPクリアを使いました。

M197のボディーへの取り付けは、爪楊枝を削って位置を決めるようにして、GPクリアで くっつけています。さすがに各M197のウィングまではこだわれませんでした。

飛ばす前に写真を撮りました。

テールの根元と中央付近に縦線が見えますが、これは平ゴムです。 マジックテープだけだと共振でうるさいくらいの音と振動が出てしまいましたので、 応急処置としてゴムで外側から締め付けてあります。 それでも純正キャノピーに比べると音は大きくなっています。

デジカメで動画を撮ってもらいました。遠くに行ってしまうと点のようになるので、

この動画では地面付近を飛ばしているだけです。

飛行中の動画 mp4形式

上空での視認性はものすごく良くなっています。

直線飛行時の微妙なエルロンの操作による機体のローリング動作がはっきりわかります。

旋回時も窓の黒が良く見えるので、方向がきっちりと定められます。

軽いので、純正キャノピーの時の操作感と同じように飛ばすことができます。

このボディにしてから、逆8の字旋回(自分に向かってくる旋回)が怖くなくなりました。

材料費2000円くらいと少々の手間でこれだけの効果が得られたので、今回のスケールボディーは

大成功です。