AKG K240 studioヘッドホンがそこそこ安かったので買ってみました。 今まで使っていたATH-AVC200は密閉タイプなので耳が外界から遮断され まるでトンネルに入ったようで、無音だと血液が流れる音が聞こえて くるような感じでしたが、K240 studioはこのような違和感がほとんど無く、 とても爽快に感じます。

K240 studioで軽く音を聞いた後、中身がどうなっているのかなと分解したら、 片出タイプ3線ケーブルなのですが、コネクタの近くまで右からのリード線2本が きていたので、改造すれば4線ケーブルにできると思いあれこれと調べてみました。

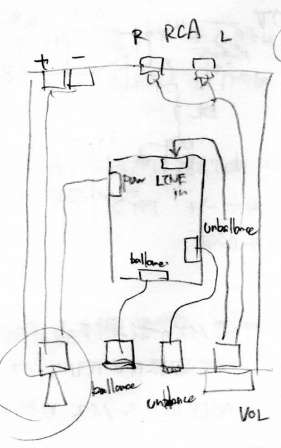

バランス接続とかバランス駆動とかBTLとか、いろいろと考え方や意見があるようですが、 ヘッドホンの左と右を別々の線(左2本、右2本)でアンプに接続したら 今までと違った聞こえ方がするのではないか?と思い、試してみることにしました。

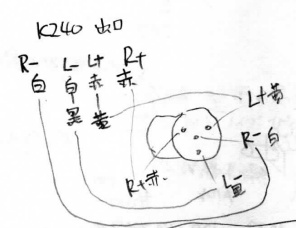

K240 studioの左側のフタを外したところです。

白は共通GNDで、右からの白リードと左の白リードを端子部で接続してありました。 赤線が右用、黄色線が左用で途中で赤線に接続されて左ユニットの中に入っています。 miniXLRの接続部で線の色が重ならないように配慮されているようです。

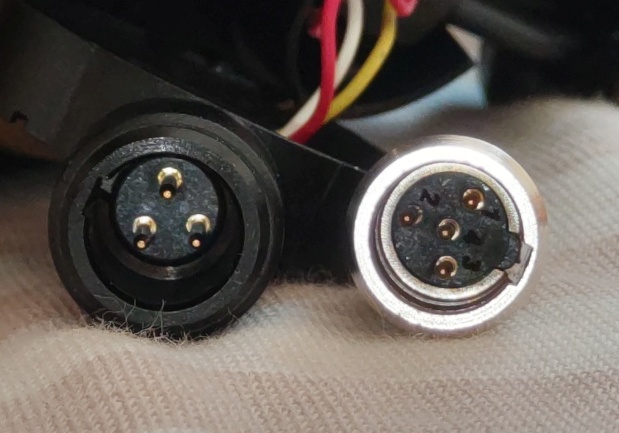

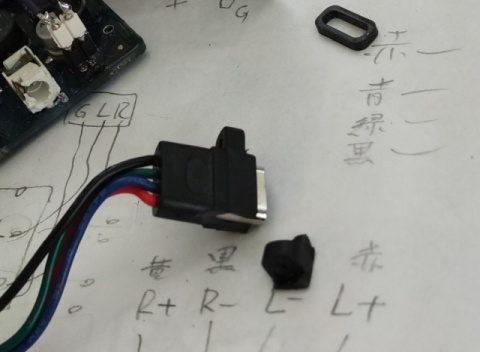

改造用に買った4極のminiXLRを個別部品にばらしたところです。 購入先はAliexpress。

4pin Mini XLR Aviation Connector

K240 studioの3極の部分を4極に交換できればよさそうです。

これはアンプ側のminiXLRジャックとして買った物です。

Mini XLR 3/4/5/6Pins Male Chassis Panel Socket

なんだか K240 studioのジャック部とサイズが同じように見えます。

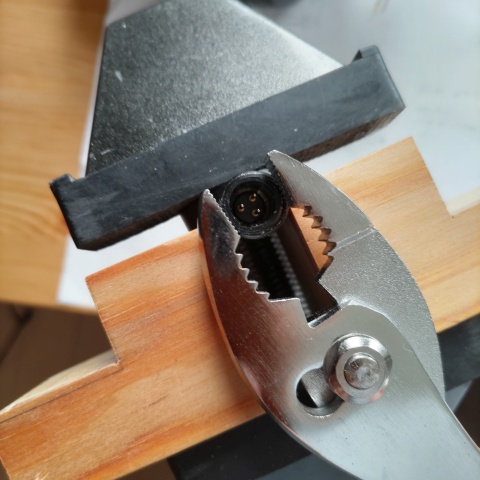

万力でジャック部を押さえて、プライヤーで先端部をつかんでぐいっと 回したら、”パキッ”と音がして先端部が動いて外せました。

先端部は取れたのですが、ジャック部にヒビが入ってしまいました。とほほって感じです。

接着剤がたっぷりと使われていたようで、回したときにプラスチックが接着剤に 負けて割れてしまいました。

とれたminiXLRと、購入しておいたのを並べてみました。 ほぼ同じサイズですね。

K240 studioのminiXLRを取ったところに新品のminiXLRを差し込んでみました。ぴったり。

元のK240 studioのリード線は白(左右共通GND、端子部で左右の白線が半田付けされていた)1本、 赤(右用)1本、黄色(左用)だったのを、共通GNDを分離して左右2本ずつにしました。 ネジの左の白線とネジの右の赤線が右側ユニットにつながっています。 中央から出ている白線(途中から黒線)と赤線(途中から黄色)が左側ユニットにつながっています。

あとは4本の線をminiXLRに半田付けします。

K240 studioのリード線と、miniXLRの接続は下図のようにしました。

本体側のminiXLRレセプタクルも、K240 stduioと同じピンアサインです。

ケーブルの中は以下のように割り付けされるように、ケーブル側のminXLRプラグを配線しました。

接着剤を少しつけて元のように組み立てていけば

ヘッドホン側は完成です。

ヘッドホンが準備できたので、アンプ側も作らないとなりません。

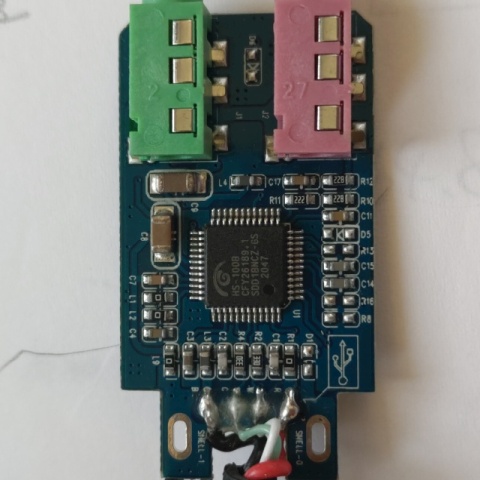

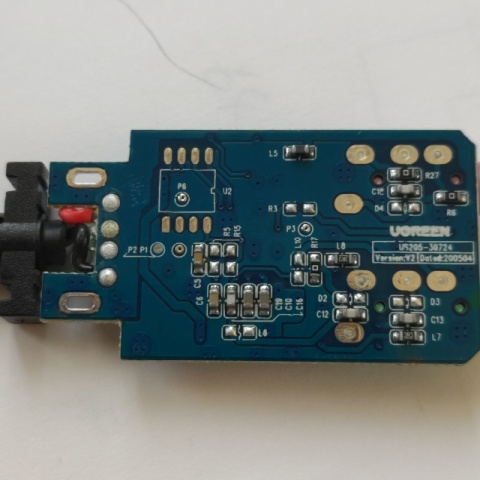

Amazonで安売りしていたUSB-DACの中身です。音出し確認の後すぐに分解したので、元の写真がありません。

これです。 UGREEN USB オーディオ 変換アダプタ

表面。緑の3.5mmジャックがPHONE OUT、左のはMIC INです。

裏面

ケースにはUSB typeCのレセプタクル( Mini XLR 3/4/5/6Pins Male Chassis Panel Socket )を付けました。

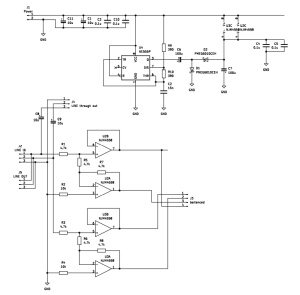

USB-DACの出力をボリューム経由でバランスアンプで受けます。 とりあえず鳴ればよいので、簡単に作れそうなバランスアンプを探したら、 こちらのページ が見つかりました。

片chにオペアンプ2個を使って、片方は反転、もう片方を非反転として、正相と逆相の信号を作ってます。

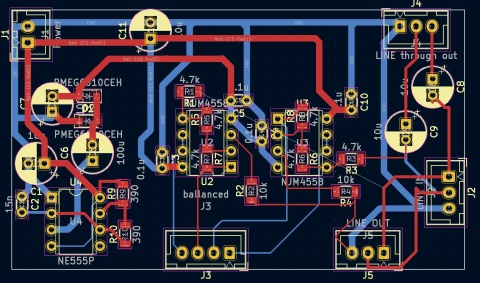

オペアンプ部はこの回路の丸コピーです。オペアンプは両電源で動かしたかったので、 マイナス電源部を555で作りました。発振周波数は可聴域を超えた60kHz程度になるように部品定数を決めました。

最初は秋月で売っているTJ7660で実験していたのですが、 ヘッドホンで音を聞くとノイズが多く、あれこれと調べたらどうやらTJ7660の発振周波数が 7kHz付近と可聴域だったので電源から回り込んだノイズが聞こえていたようです。

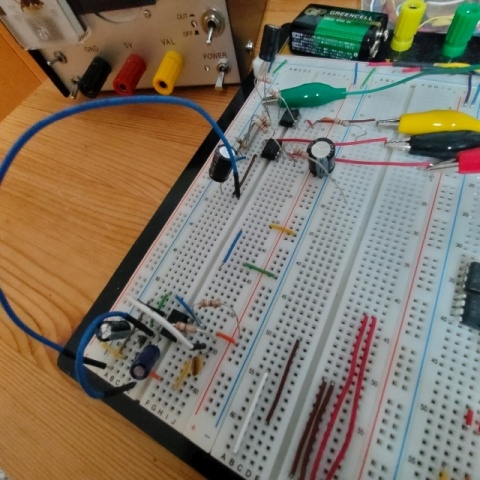

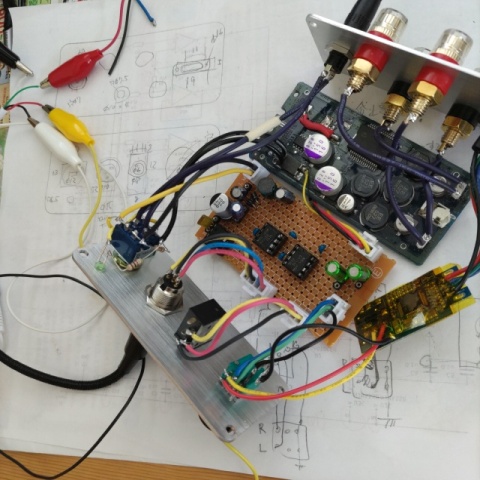

ブレッドボードで実験中。

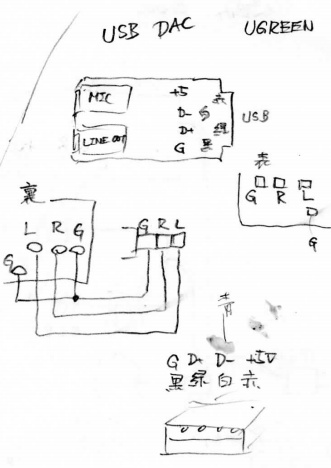

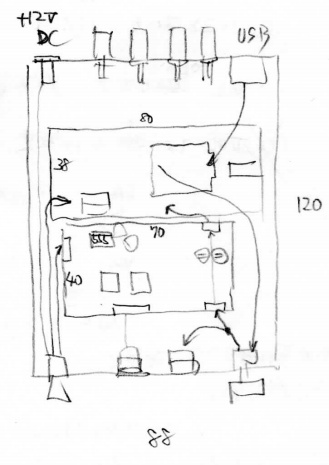

ケースへの組み込みを考えていた時に、現状外付けのUSB-DACもケース内に入れて、 どうせならスピーカーも鳴らせるようにしようと思いついてしまいました。 これは、ヘッドホンアンプだけをケースに入れようと考えていた時の図。 電源も今使っている外付け±電源を流用しようとしていたので、DCジャックが2系統あります。

中身に合うようなサイズの ケース もAliexpressにありました。 タカチのケースでも手頃なサイズがありそうですが、値段を比べるとAliexpressを選んでしまいます。 ポチッと購入してから物が届くまで少々日数がかかるのが惜しいところです。

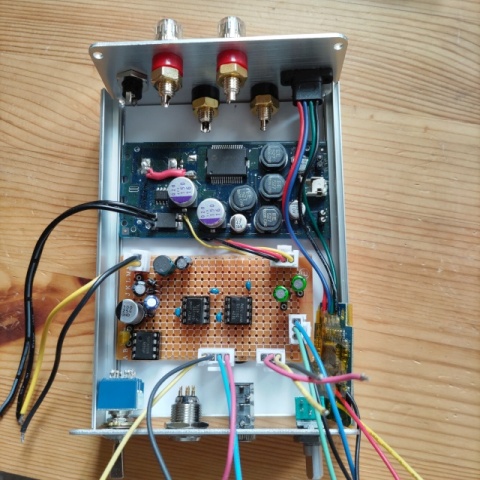

手元に秋月の10W D級アンプがあったので、これをスピーカー駆動用に使うことにして、 ケースの寸法に合わせて各基板を並べてみたら、ちょうど良い感じに入りそうです。

KiCadで手配線がやりやすいように部品配置を決めました。

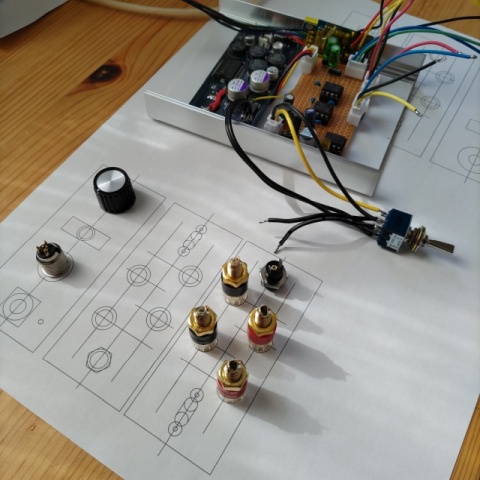

ユニバーサル基板にコネクタとソケットを乗せてみたところです。まだ電源用コネクタが乗ってません。

仮組の現物がこれ。 10Wアンプのステレオジャックがケースにぶつかったので、基板の端に合わせてニッパで切り落としました。 USB-DACは10Wアンプの上ではなく、バランスアンプの横の隙間に 立てて置きました。ケースの底には絶縁用に薄いプラスチック版を置きました。 USB-DACはカプトンテープで巻いて絶縁しました。

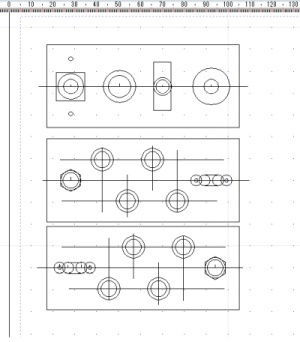

ケースのフロント面とリア面のデザイン確認中。 AR_CADで図面を書いてます。

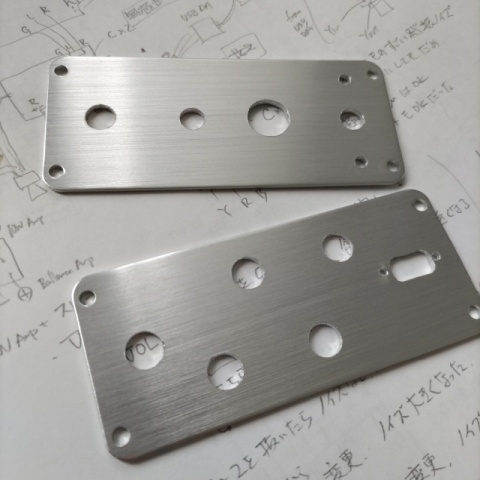

ケースのフロントとリアのアルミ板に穴をあけました。 CAD図面を紙に印刷してアルミ板に両面テープで貼り付け、 中心部にポンチを打ってからドリルで穴をあけて、ハンドリーマーで 各部品がぎりぎり通る大きさまで穴を広げました。

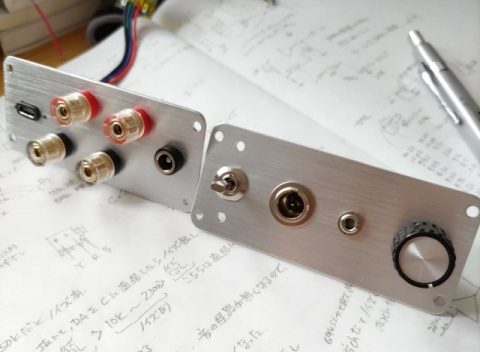

部品を仮に取り付けたところです。スイッチの上と下にはLEDをはめ込む予定です。

ケースへの仮組。

USBコネクタの裏側にナットが入らなかったので少しだけ削ろうとしたのですが、 ザクッとカッターの刃が下まで入ってしまいました。 いつも詰めが甘いです。 買いなおして交換かー、と思いましたが、切れた破片を無理やりボルトナットで締めたら 案外外れなさそうなのでこのまま使うことにしました。

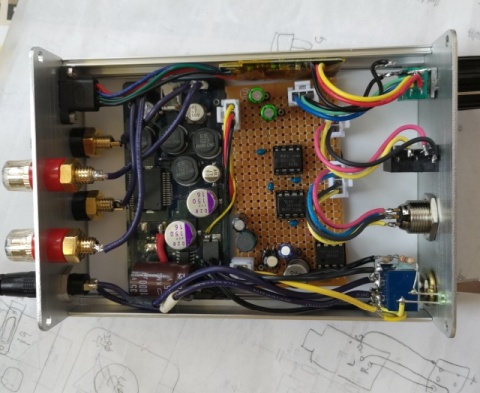

スイッチの上下のLEDも取り付けて、すべての配線が完了したところです。

ケースに組み込んだところ。各基板のねじ止めとかの固定はしてません。 絶縁を確保してただ置いているだけです。あとはケースの上側をかぶせるだけ。

組み立て完了!

レタリングを入れてみました。

フロント側のボルトはホームセンターで超低頭を買いました。

リア側のボルトはケース付属の物で皿頭です。ケース側にザグリが無いので頭の部分がでっぱっています。 後ろ側は普通は見えないからこれでいいかな。

運用開始です。

さて肝心の音についてです。 はっきり言うと自分の耳では何が変わったかよくわからなかったです。 既にK240 studioのオリジナルのケーブルは使えなくなっているので、 比較するのは記憶の中の音のイメージだけなので、余計比べにくくなってます。

まぁ、新しい環境が今までと違う駆動方式で鳴っていると思うと、 なんとなく良くなったんじゃないかなと思えるので、それで良しとします。 自己満足の世界でしょうね。