10W+10WステレオD級アンプモジュール(USBI/F付き) が600円で売っていて、少しの改造でD級アンプとして使えると知り、 早速作ってみました。

AUX入力とUSB-DACの出力をスイッチで切り替えて、ボリューム経由で TA1101Bに入力しています。電源はACアダプタ12Vから供給し、USBのVBUS(5V)は使っていません。 不要な昇圧用LTC1735と周辺部品は取り外してしまいました。

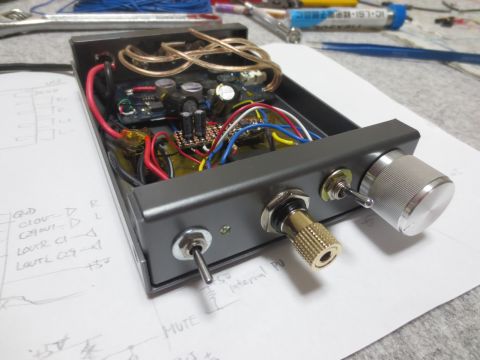

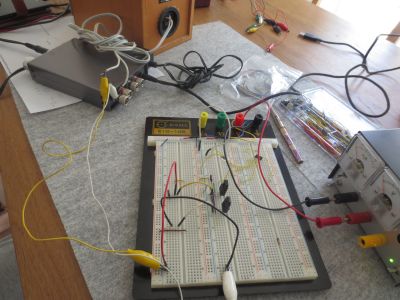

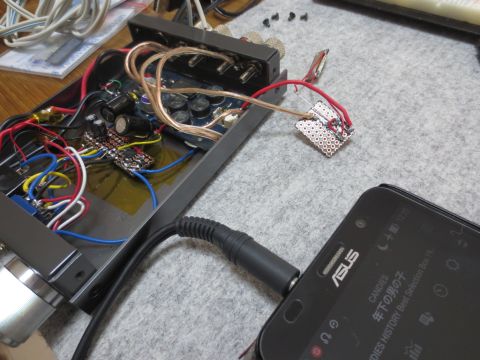

動作確認中。

ケースに組み込んだところ

中継基板に足をつけるのが面倒だったので、カプトンテープを貼り付けて絶縁しています。 12V/5Vの電源ラインには、大きめの電解コンデンサを追加しました。

ケースは以前に作ったヘッドホンアンプの一つを流用です。 ボリュームの左のスイッチがAUX/USB切り替えなのですが、位置が上にずれています。

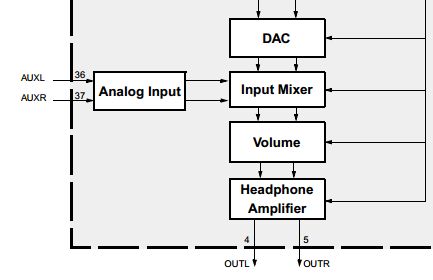

最初、ヘッドホン/スピーカー出力、USB/AUX入力仕様として スイッチの場所にAUX入力用ミニプラグのジャックをつけていました。 ミニプラグを挿すと、UAC3552AのAUXEN端子=HIGHレベルにして 自動的にAUXを選択するようにしたのですが、なんと再生音が USB-DACとAUXのミキシング出力でした。これはいただけません。

データシートにも明記されていました。きちんと確認しないとだめですね。

途中で仕様変更して、ヘッドホン出力を削除とし、ここをAUX入力にして、 USB-DAC/AUX選択は、スイッチで物理的に切り替えるようにしました。

スピーカーターミナルは、昔スピーカーを作ろうとした時に買ったのが残っていたので、それを使いました。 よく見ると、一番右側のターミナルだけ位置が下にずれています。写真の角度だとわかりにくいですが、 穴あけ加工時に失敗したためです。

AUX側の再生はとても良い感じです。 音量不足との情報もありましたが、ゲイン系の改造はやっていません。 それでもスマホ出力をアンプボリューム7割位置でミニコンポの2wayバスレフスピーカーだと 家中に聞こえるくらいの音量です。

それに比べて、USB-DAC側はAUX側に比べると悲しくなる音質でした。 こちらはおまけと思ったほうが良いかもしれません。

問題なのが電源投入時のポップノイズです。電源系にコンデンサを追加したせいか、 盛大にボカンと鳴ります。mute回路が必須です。

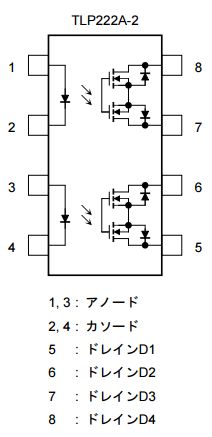

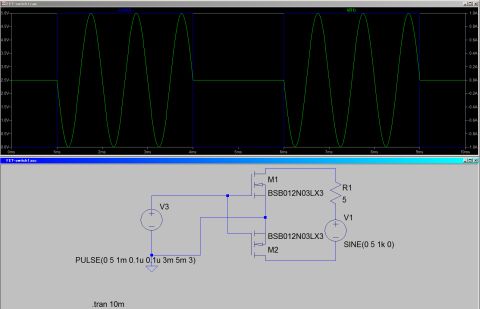

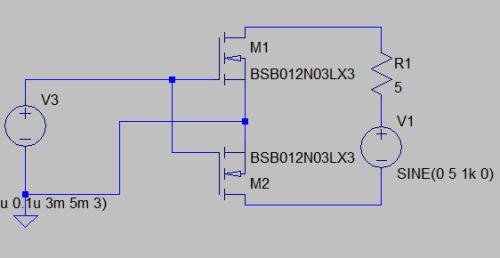

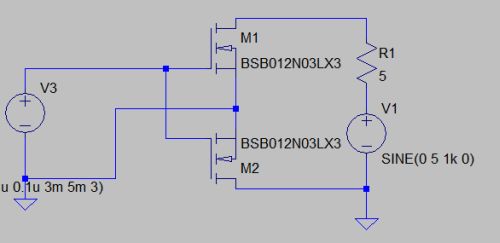

mute回路はD級アンプの出口にスイッチを直列に入れる方法を考えました。 ヘッドホンアンプで使ったフォトMOSリレーTLP222Aだと、電流が不足するようでしたので、 ディスクリートFETを使いました。 TLP222Aの内部回路と同じように、二つのNch FETのソースを接続して、 こことゲートの間にVGS以上の電圧を加えれば、双方向のスイッチとして動作するはずです。

LTspiceで確認

外部電源でソースゲート間に電圧を与えて実験中。

外部電源を使った実験の時はうまく動作していたのですが、 ケースに組み込むとうんともすんとも状態になってしまいます。

違いは、以下の差分でした。

外部電源での実験中の回路です。V3を外部電源にしています。 V1がD級アンプの出力です。

こちらがケースに入れたときの回路。V1とV3のGNDが共通です。

ソースの電位をD級アンプ本体のGNDとは分離しないといけませんでした。

使えそうなデバイスとして、マルツで販売しているVOM1271Tがありました。 でも、一つ495円と少々高いです。 買ってしまったけど。

ちょっとくやしいので、これを使わない方法が無いかと考えてみました。

要は、ソースとゲートの間に電圧を加えればよい。電圧を出せると言えば太陽電池?

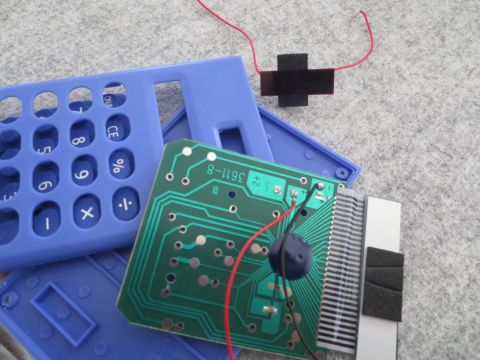

手ごろなのがあるじゃないですか、材料市場DAISOに。

早速電卓を買って、分解して太陽電池を取り出しました。

裏面

起電力テスト、電流は全て5mA。

赤ダイオードだと2.0Vくらい。

緑ダイオードは少し落ちて1.9Vくらい。

白ダイオード強し、2.7V以上も出ています。このダイオードは懐中電灯用に高輝度タイプを購入して余ったものでした。

FETは秋月で10個入り180円で販売している IRLML6344TRPBFTR を使いました。

オン抵抗 29mOHM、ID 4A(70℃)、余裕で使えそうです。

早速組み込んで実験です。太陽電池は昼間であれば裏面からの光でも十分に発電します。 手で暗くすると、起電力0Vになります。期待通り、太陽電池を暗くするとスピーカーは無音、 光を当てると再生している音楽がスピーカーから聞こえました。電源投入時のポップノイズは皆無です。

太陽電池+白LEDのミュート回路をケースに組み込んで、エージング中です。

ケースを閉じると中の空間は暗闇になるので、太陽電池の起電力は0Vとなり、 FETはOFFなので、ミュート状態となります。

リセット回路の時定数後にLEDを点灯させているので、約1秒後に白LEDが点灯してミュート解除になります。 最初、時定数を0.3秒くらいにしていたのですが、これだとポップノイズがまだ残りました。

レタリングを入れて完成です。